Мартовская Старица 2006-2008. Прогулки по поверхности

© А.Рощин 2009 текст

© А.Рощин, Д.Тимофеев, В.Коньков, А.Горяинов и другие 2006-2008 фотографии

1. Город Старица: прогулка в Успенский Монастырь (март 2007, март 2008)

Старица - городок колоритный и заслуживает отдельного фотоальбома. Впрочем, про него уже немало написано (ссылки внизу страницы). Не могу, однако, не выложить здесь еще несколько фотографий, в основном для тех, кто пока в нем не побывал.

Человеку, приехавшему из Москвы, Старица представляется местом тихим и безмятежным. Летом высокие берега Волги особенно приятны для глаза, да и сама река здесь чистая и имеет очень быстрое течение. Население спокойное; к своему городу и к приезжим, им интересующимся, относится скорее положительно нежели безразлично. Городская застройка большей частью советская, разной степени неуклюжести и неухоженности. В левобережной части сохранились старинные дома, выстроенные с примененим местного белого камня, добыча которого в подземных каменоломнях составляла основной источник дохода старичан в 19-м - начале 20-го века. Имеется несколько больших храмов 18-19 веков, за последнее десятилетие приведенных в пристойный внешний вид, и старинный Успенский монастырь, совмещенный с краеведческим музеем.

Музей настоятельно рекомендуется к посещению, несмотря на то, что иногда бывает закрыт без видимых причин. Заезд: двигаясь со стороны Твери в направлении Ржева по главной улице, у самого начала моста через Волгу увидеть указатель и повернуть направо на круто уходящую вниз дорожку. Или пешком, от автостанции минут десять хода мимо гостиницы "Волга".

Вид от Успенского монастыря на Волгу, автомобильный мост и постройки левого берега. В центре снимка - Пятницкая церковь (1750-1784), правее - колокольня с церковью Спаса (1827) и церковь Бориса и Глеба (1820).

Вид на Старицкое городище со стороны Волги. С обратной стороны оно ограничено глубокой долиной речки Верхняя Старица/Старченка. Вал и сейчас производит сильное впечатление (в правой части снимка). Кроме вала есть еще жилая двухэтажка (видна в центре) и обширные огороды.

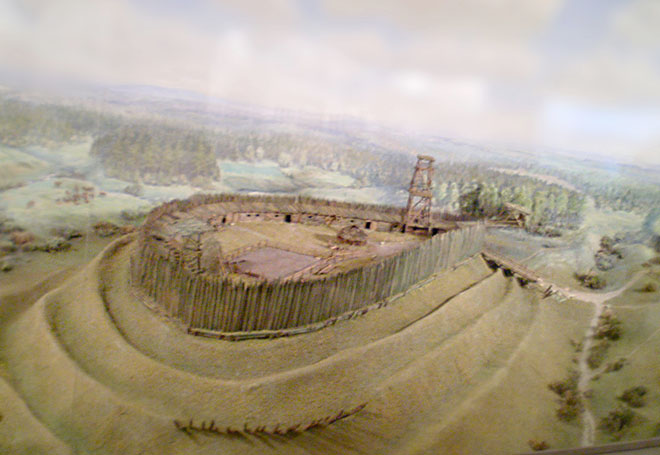

Примерно так выглядел Старицкий кремль в его лучшие времена - до польско-литовской интервенции (Старицкий музей).

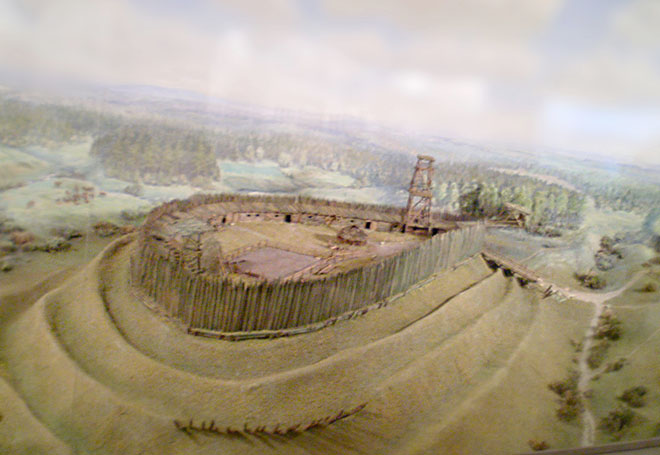

А так - до прихода славян, когда и Волга еще не была великой русской рекой. Реконструкция поселения племени меря (Старицкий музей).

Шатровая Введенская церковь Успенского монастыря (1569-1584) и трапезная палата справа от нее. Теперь здесь Старицкий краеведческий музей. Построена на средства Ивана Грозного, Старицу весьма любившего и обустраивавшего. В 1570 году он казнил последнего Старицкого князя Владимира и окончательного присоединил его княжество к Московскому.

Стены трапезной сложены в нижней части из массивных каменных блоков - рассчитаны если не на оборону, то по крайней мере на наводнение.

Успенский собор (1503-1537) одноименного монастыря.

Колокольня Успенского собора.

Мавзолей конца 18 века рядом с собором.

Дворянский герб на мавзолее.

Церковь Иоанна Богослова (1694).

Герб города Старица (вариант из Старицкого музея). По преданию, во время татаро-монгольского нашествия эта бабушка спряталась в пещере и таким образом уцелела - как жители околостарицких деревень в 1941 году.

2. В пещеру Ледяная через деревню Чукавино и замерзшую Волгу (март 2006)

Место высадки из автобуса - поворот на Чукавино с 68-го километра шоссе Тверь - Ржев, не доезжая до Старицы километров пять.

Почти пустая в это время года деревня Колесово.

Церковь в бывшей усадьбе в Чукавино.

Выход к Волге с территории бывшего пионерлагеря, а теперь - Центра ездового собаководства. Дорога наезжена собачьими упряжками, самих собак тоже хорошо слышно. От шоссе - километров пять, до Ледяной - с километр, до Лисички - полтора

В центре снимка - вход в пещеру Копейка, она же Парабеллум. Вид с Чукавинского берега.

Спуск к Волге напротив пещер оказался невысок, зато крут.

Сама же Волга - шире, чем казалась с берега. И замерзла в этом году (2006) основательно, даже вода под снегом не проступает. В центре снимка - устье Толпинского ручья (он же Огороховица).

Штурм высокого левого берега. Сейчас узнаем, правильно ли мы определили с той стороны нужный овраг.

Да, вышли правильно. Прощание с солнцем у входа в систему Лисичка.

На следующий день. Подход с юга к устью Толпинского ручья/Огороховицы. Смотрите, народ так и валит!

Левый берег Толпинского ручья немного выше устья - отвесная известняковая стенка высотой 3-5 м. Любители коротких путей обычно ходят в Ледяную прямо над ней, мы - по правому берегу.

Вход в Ледяную. За ним - просто сказка! (См. следующий отчет)

3. В пещеру Лисичка через деревни Пентурово и Толпино (март 2008)

Москва позади. А впереди - Пе́нтурово.

Теперь и Пентурово позади. Поле, за ним лес, за ним еще поле. С его края будет спуск к Волге...

Весь снег на береговом склоне стаял. А Лисичка - вот она!

Ледяных красивостей в этом году ждать не приходится. Ничего, можно и без них прикольно провести время (следующий отчет)

На следующий день: попытка набрать воды из Волги удалась далеко не сразу.

Еще через день. Пора в обратный путь. Наверху нас встречает дивная солнечная погода.

Вход в каменоломню Копейка, она же Парабеллум.

Возле устья Толпинского ручья в Волге образовалась большая полынья и торосы.

Стенка на том же месте, что и два года назад.

По ор. правому берегу ручья (на карте он называется Огороховица) протоптана целая дорога.

Сам же ручей нынче совсем без льда и сильно похож на горную речку.

Вот и деревня То́лпино. Похоже, тут и летом мало кто живет.

Взгляд назад в сторону Волги. Над лесом виднеется церковь в Чукавино.

Возвращение в Пентурово дивным весенним вечером.

Ссылки: