© А.Рощин 2009 текст

© А.Горяинов, А.Рощин 2007 фотографии

Время проведения: май 2007 года. Участники: Атон, Саша, Слава - г. Москва.

От Алма-аты до границы добрались без больших проблем, хотя количество использованных транспортных средств с трудом поддается подсчету. Сначала нужно было добраться через всю Алма-ату до дальнего автовокзала, убедится в отсутствии в ближайшее время прямого автобуса на Урумчи и сесть на рейс в Жаркент. Несколько часов ехали среди степи, премежающейся то сельхозугодьями, то какими-то скалистыми хребтиками. По въезде в Жаркент водитель автобуса передал нас на руки знакомому таксисту, тот довез до первого шлагбаума, следующий таксист - до второго шлагбаума перед монументальным погранпостом, знаменующим выезд из Казахстана. По проходе оного погрузились в какой-то автобус, а когда он раздумал ехать - в кузов грузовичка, довезшего нас то ли до собственно границы, то ли до китайского въездного поста, уже начинаю путаться. Вся приграничная дорога заставлена фурами, ждущими очереди по нескольку дней. Людей пропускают в реальном времени, даже если они с мешками. А людей с мешками здесь хватает, кто из Казахстана, кто из Узбекистана и Таджикистана. Признав в нас англоговорящих туристов, китайский персонал обрадовался и пропустил нас даже вперед "челноков", с которыми мы, впрочем, успели вдоволь потусоваться. При входе в Китай кроме обычной анкеты и таможенной декларации, требуется заполнить специальную форму, что не испытываешь симптомов каких-либо заболеваний - то ли это особая китайская формальность, то ли осталось со времен вспышки атипичной пмевмонии (SARS). Выход за забор таможни в город Хоргос примечателен толпой уйгурских людей, предлагающих обменять деньги или подвезти на такси, галдящих и толкающихся. Отсюда не очень далеко до автовокзала, автобусы на Урумчи ходят несколько раз в сутки. Как ни странно, в денежном плане такой сумбурный вариант оказался чуть выгоднее прямого автобуса.

|

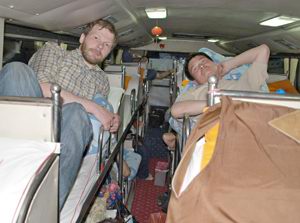

В китайском плацкартном автобусе |

|---|

И вот наступает неизбежная для каждого независимого путешественника в Китае встреча со спальным автобусом. Ощущения соответствуют виду - любители всего китайского могут их воспроизвести в отечественном плацкартном вагоне, забравшись на боковую полку и впридачу подложив под голову рюкзак. В данном случае ситуация скрашивается предшествовавшими ночью в самолете и автобусным сафари - сон наступает независимо от положения ног и головы. За окном сквозь темноту иногда проступают какие-то склоны, заросшие большими елями, иногда - картины интенсивного дорожного строительства, иногда - поселки с неоновыми иероглифическими вывесками. Утром обнаруживается, что автобус едет по роскошной трассе среди широких возделанных полей. А еще через пару часов мы выгружаемся на одном из автовокзалов большого города Урумчи, успев выяснить у казахских соседей, что автобусы на Турфан идут с другого автовокзала.

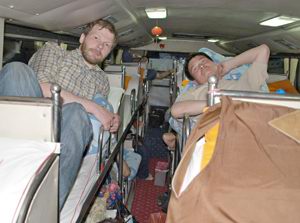

В путеводителе утверждается, что слово "урумчи" означает "хорошее пастбище". Сейчас это пастбище строительных инвестиций, напоминающее лужковскую архитектуру Москвы конца 1990-х, хотя, пожалуй, чуть более человечного вида.

|

В центре Урумчи |

|---|---|

|

Парк возле автовокзала |

Наличные доллары меняют только в "Bank of China" недалеко от центрального рынка, причем с заполнением анкеты и очередью. С обычной карточки "Visa Electron" юани можно снять в каждом втором банкомате.

К середине дня становится жарко, градусов тридцать. В кассе автовокзала благодаря присутствию уйгуров купили билеты на Турпан без написания иероглифов на бумажке (второй после Хоргоса и последний раз в этой поездке). Автобус выходит на трассу и идет по очень широкой пустынной долине мимо полей, уставленных ветряными электрогенераторами. Поодаль виднеются большие озера со снежно-белыми соляными берегами. Слабовыраженный перевал высотой порядка 1100 м дорога пересекает незаметно, а это, между прочим, - единственный на сотни километров проезд поперек Тянь-Шаньского хребта ! Проехав еще сколько-то по такой же каменистой степи, сворачиваем с главного шоссе направо в Турпанский оазис. (По-английски и по-уйгурски Турпан пишется через "п", а не через "ф" - так будет и в этом отчете.)

При въезде в городок Турпан примечательны, во-первых, охотники за туристами, подсаживающиеся в автобус и высматривающие, кого бы им поселить в "свою" гостиницу (прошлый раз я такое видел в Сринагаре). Во-вторых, жара, которая угадывается за окном автобуса по белому цвету неба и в которую вы, выходя, погружаетесь как в ванну. Переносится она, впрочем, нормально благодаря совершенно сухому воздуху.

Через день обнаружилось еще одно состояние здешней атмосферы: выглянув из окна гостиницы, мы подумали, что город накрыло густым туманом. Однако никакой сырости не ощущалось, да и не место здесь для сырости. Оказалось, что это тонкая песчаная пыль, висящая в неподвижном воздухе и тихо оседающая на все горизонтальные поверхности. Так продолжалось примерно сутки, а потом все рассеялось.

Сам Турпан - вполне приятный город. Более цивилизованная часть с широкими улицами и многоэтажными домами населена в большой степени китайцами. За рынком же начинаются сплошные глинобитные заборы, одноэтажные дома с большими внутренними дворами, арыки, заседающие на скамейках дедушки в тюбетейках - в общем, картинная Средняя Азия. Можно есть на улице шашлыки или лагман, пить в номере зеленый чай и заедать местным изюмом, или пойти на базар и купить свежий арбуз. А еще можно сходить в местный музей - поразглядывать скелеты динозавров.

|

Турпанские уйгуры за нардами |

|---|---|

|

|

| Вода и глина | |

До утверждения в Средней Азии ислама жители Синцзяна были приверженцами буддизма (наряду с манихейством и несторианским христианством). Затем эта своебразная формация иранско-тюркского буддизма совсем исчезла, возможно, успев оказать влияние на некоторые мусульманские традиции.

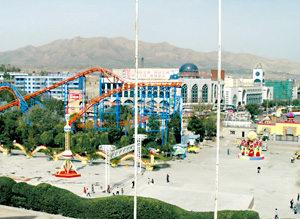

В материальном же плане от тех времен остались крупные и мелкие пещерные монастыри, подчас с большим количеством настенных росписей и других предметов искусства. В период ослабления Китайской империи в конце 19-го - начале 20-го века главные музеи западного мира набрали здесь экспонатов на целые отделы. В Эрмитаже, в частности, выставлено несколько больших фресок, вывезенных в 1913 году специальной экспедицией из пещерного монастыря Безеклик. Этот факт нужно оценивать положительно, поскольку в последующие 1920-е - 1940-е годы в Синцзяне творился настоящий бардак и даже еще хуже (см., например, впечатления Н.К. Рериха в книге "Сердце Азии").

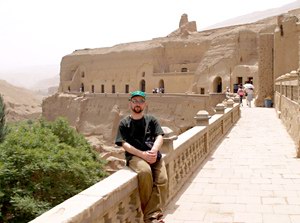

С установлением стабильной китайской власти и с началом экономического роста в конце 20-го века Турпан стал туристическим центром, а тот же Безеклик - одной из главных местных "аттракций". Оборудованы подъездные дороги и стоянки, посты охраны и кассы, сделаны террасы с мощеными дорожками для посетителей, сами пещеры аккуратно подлатаны бетоном и снабжены стальными дверями. Плата за вход разумная, за фотографирование внутри - запредельная. Много организованных групп китайцев на автобусах с экскурсоводами, чем-то напоминающих советских туристов где-нибудь в Хиве, если кто помнит...

|

Пещерный монастырь Безеклик |

|---|---|

|

|

| Лица уйгурских буддистов на фресках Безеклика [из книги: Grotto art of Pazikelik Buddist caves in Turpan, Xinjiang people's publishing press, 2000] |

|

Самый крупный памятник, оставшийся в Турпанском оазисе с буддийских времен, называется по-китайски Джяо Хэ (Jiaohe), а по-уйгурски - Жаркол, что одинаково значит "встречающиеся реки", то есть "город, охваченный рукавами реки". Встречается также старое название Яр-Хото, скорее всего монгольское (Обручев, ссылка 4 внизу страницы). Он находится в десяти километрах к западу от Турпана, и его нетрудно найти, имея карту из "Lonely Planet China" или GPS-приемник. Еще проще доехать туда на любом такси, вооружившись бумажкой с написанным иероглифами названием.

|

Джяо Хэ: вид сверху, изображенный на входном билете |

|---|---|

|

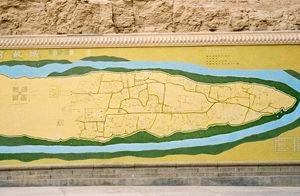

План городища |

|

Вид из космоса на его центральную часть |

Городище Джяо Хэ представляет собой руины довольно большого города, занимающие верхнюю плоскую часть глиняной столовой горы, возвышающейся метров на двадцать над долинами окружающих ее речек. Очень много остатков глинобитных построек и просто стен, много пещер и подвалов, вырытых в глине. Территорию пересекают мощеные дорожки, снабженные фонарями, громкоговорителями и запретительными табличками. Охрана присутствовала, но не была особенно бдительна и при желании можно было забираться в боковые проулки - посидеть среди пыли веков.

|

Джяо Хэ: обрывистый край плато и пещера |

|---|---|

|

|

| Центральная часть городища | |

При современном входе и в середине северо-восточного обрыва заметны остатки въездов, снабженных системами оборонительных сооружений. В центральной части, отгороженной внутренним рядом стен, находился квартал администрации, с особенно крупными подвалами, вход в которые, к сожалению, перекрыт (по идее там должны быть сокровищница и тюрьма). Здесь же был самый большой колодец.

|

Характерная пещерно-кирпичная постройка |

|---|---|

|

|

| Тоннель и колодец в административном квартале | |

На дальнем от современного входа краю городища находились несколько буддийских монастырей и отдельно стоящая большая ступа.

Монастыри имели форму двух-трех прямоугольных кирпичных коробок, вложенных одна в другую. По сторонам входа во внешнем дворе находились помещения для традиционных барабана и колокола, а напротив входа, под дальней стеной самого внутреннего помещения - статуя Будды. Пещерные храмы если и были, то остались под землей.

|

|

| Джяо Хэ: руины буддийского монастыря | |

|---|---|

|

Большая ступа |

Другое крупное городище находится к востоку от Турпана и называется Гаочан (Gaochang). [В отчете Грум-Гржимайло говорится, что Гаочан - название всей области, а этот город назывался по-китайски Хо-чжеу (Огненный город) и пришел в упадок после 14 века - ссылка 3. Обручев называет это место Идыкут-Шари, а ближайшую деревню - Кара-ходжа - ссылка 4]

В отличие от Джяо Хэ, где можно гулять самостоятельно, здесь единственная возможность - организованная экскурсия на повозке с осликом. Городище многократно раскапывалось и теперь то, что можно о нем узнать, намного интереснее того, что на нем можно непосредственно увидеть. Оказалось, что здесь был важный центр манихейства, а в 8-9 веках оно даже было государственной религией - добиться чего ему так и не удалось в родном Иране. Возможно, и здешний главный храмовый комплекс не всегда был буддийским.

Другие "аттракции" в окрестностях Турпана включают:

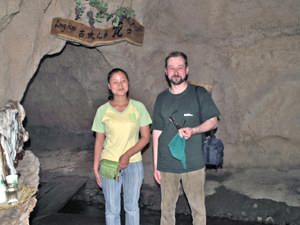

- музеифицированный фрагмент подземного ирригационного канала - кяриза;

- "огненные горы" - самое жаркое место в Китае (катание на верблюдах, сувениры и проч.);

- кладбище Астаны (Astana graves) - раскопанные археологами захоронения гаочанской знати;

- соленое озерцо на собственно дне Турпанской впадины.

|

Красо́ты подземной ирригационной системы Турпанского оазиса |

|---|

Несколько поодаль, километрах в семидесяти, находится еще одна достопримечательность - деревня Туюк. Помимо неизбежного рынка сувениров и самой деревни, похожей на старые уйгурские окраины Турпана, здесь имеются два культовых места. Одно - мазар на холме над деревней, собирающий паломников со всего мусульманского Китая. Другое - остатки небольшого буддийского пещерного монастыря в полукилометре выше деревни, на орографически левом берегу ручья, текущего по каньону, начинающемуся сразу на дальнем краю деревни. [По карте этот каньон - река Туюк - пересекает хребет "Огненных гор"/Ямшинтаг параллельно соседней долине Мутоу/Муртук/Караходжа, в которой километрах в пятнадцати отсюда находится Безеклик.]

Часть пещер заперта, в открытых почти нет фресок, зато это первые на нашем пути буддийские пещеры, не переиначенные для нужд туризма. Плату за вход все же берут. Ближе к деревне на противоположном берегу каньона есть еще одно скопление пещер, а над ним - автодорога, скорее всего, выводящая к главной трассе уже по другую сторону хребта "Огненных гор". По всей логике, буддийские пещеры должны быть и в следующем к востоку каньоне, начинающемся выше поселка Лукчун.

|

|